監修:上田豊先生(大阪大学大学院 医学系研究科 産科学婦人科学・講師)

<2024年9月17日更新>

HPVワクチンの接種制度について

HPVワクチンは定期接種の対象となっているため、対象年齢の女性なら公費(原則自己負担なし)で接種することができます。日本で対象となる年齢は、小学校6年生~高校1年生相当です。また、過去に定期接種の機会を逃した方も、同じように公費でワクチン接種することができる制度(キャッチアップ接種制度)もあります。

HPVワクチン公費助成※の対象者

※原則自己負担なしで接種できます

※厚生労働省『HPVワクチンのキャッチアップ接種に関するリーフレット』より作成

定期接種ってなに?

定期接種とは、「予防接種法」と呼ばれる法律により接種の回数や時期が定められ、市区町村が実施する予防接種のことです。定期接種の対象となっている疾患は、疾患のまん延や重症化を防ぐために接種が必要とされる「A類疾病」と、個人の感染予防を主な目的とした「B類疾病」に分けられます。

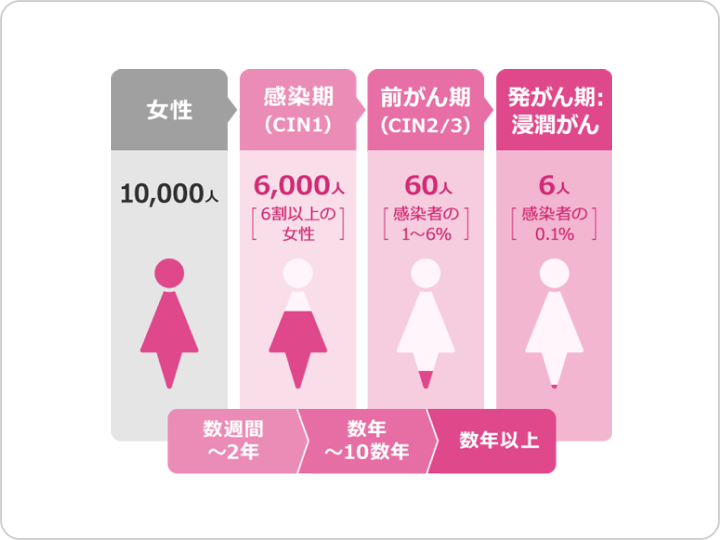

HPV感染症は、感染してから長期間経過後に、子宮頸がんという死に至る可能性のある疾病となることがあり、重大な社会的損失を生じさせることから、その感染およびまん延を予防するために「A類疾病」に分類されています。

B類疾病のワクチンや任意接種のワクチンとは異なり、HPVワクチンを含むA類疾病のワクチンは、国による積極的な勧奨がされています

HPVワクチンの定期接種を逃した方のための制度について

厚生労働省は、過去に、積極的な勧奨(個別に接種のお知らせを送る取り組み)を一時的に差し控えるよう、自治体へ通知を出していました。

キャッチアップ接種は、勧奨を控えていた期間がご自身の定期接種の対象期間と重なり、接種の機会を逃してしまった世代の方々に、公費での接種の機会を設けています。

一方で、公費で接種が可能なキャッチアップ接種の制度は、今年度(2025年3月31日まで)で終了となります。

関連Q&A

関連Q&A

●HPVワクチンの副反応って?

●定期接種やキャッチアップ接種の年齢には当てはまらないけど、HPVワクチンを接種することはできるの?

HPVワクチンの公費助成が受けられるのはいつまで?

定期接種対象者

HPVワクチンの定期接種の対象者は、12歳〜16歳となる日の属する年度の末日(3月31日)までの期間内で公費助成で接種することができます。

キャッチアップ接種対象者と定期接種の最終年度の対象者

キャッチアップ接種の制度終了に伴い、キャッチアップ接種対象者と定期接種の最終年度にあたる高校1年生相当の方が、公費助成で接種を受けられるのは今年度(2025年3月31日まで)が最後です。

※公費助成を受けられる期間を過ぎても、自費でのHPVワクチン接種が可能です。

標準的な接種間隔の場合、接種完了※までに、6カ月かかるため、自治体からのお知らせを確認の上、詳しくは医師にご相談ください。

※接種時の年齢やワクチンの種類により、2回もしくは3回の接種が必要です。

※接種スケジュールはワクチンの種類により異なります。

子宮頸がん予防について相談しよう

HPVワクチンの安全性については、専門家が継続して確認しています。HPVワクチン接種に不安や疑問がある場合、接種するかひとりでは判断しきれない場合は、お母さまなど身近で相談できる方、もしくはかかりつけ医に相談してみましょう。

また、保護者の方などは、HPVワクチン接種の効果とリスクを確認し、親子で接種に関して話す機会を設けてみてください。お子さんの気持ちに耳を傾けたり、病院に付き添ってあげるなど、ベストな選択ができるようサポートしましょう。

関連Q&A

その他、HPVワクチンの接種制度ページの内容に関連するお悩み・よくある質問をピックアップしました。

HPVは主に性交渉によって感染するため、HPVワクチンを性交渉を経験する前に接種することで、HPV感染に対する予防効果が見込めるからです。

性活動を開始するとHPVに感染する可能性が誰にでもあるため、セクシャルデビュー(初めての性交渉)の前にHPVワクチンを接種することが推奨されています。

HPVにはたくさんの「型」(タイプ)があります。

性交渉の経験があっても、まだワクチン接種で予防できるHPV型に感染していなければ、予防の効果が期待できます。また、ワクチン接種で予防できるHPV型の一部に感染していたとしても、感染していない他の型に対しては予防の効果が期待できます。

セクシャルデビュー後であっても、HPVワクチンを接種することはできます。

子宮頸がんは主に性交渉によるHPV感染が原因で起こりますが、そのHPVにはたくさんの「型」(タイプ)があります。

性交渉の経験があっても、まだワクチン接種で予防できるHPV型に感染していなければ、予防の効果が期待できます。また、ワクチン接種で予防できるHPV型の一部に感染していたとしても、感染していない他の型に対しては予防の効果が期待できます。

ワクチン接種は、原則住民票を登録している市区町村において行うこととなっていますが、住民票のない地域に一時的にお住まいの場合でも、お住まいの市区町村で接種できる場合があります。詳しくはお近くの自治体にお問い合わせください。

万が一、案内を失くしてしまっても自治体によってはHPVワクチン接種を受けることができる場合があります。

HPVワクチンの接種券や予診票を紛失された方は、住民登録のある自治体にお問い合わせください。

監修 上田 豊 先生

大阪大学大学院 医学系研究科 産科学婦人科学・講師

1996年、大阪大学医学部卒業。2018年から大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学・講師。婦人科がんの治療に携わりつつ、子宮頸がん予防の啓発に取り組む。日本産科婦人科学会:専門医・指導医、日本婦人科腫瘍学会:専門医・指導医、社会医学系専門医・指導医、日本疫学会:上級疫学専門家。

漫画で知る子宮頸がん

漫画で知る子宮頸がん

漫画で知る子宮頸がん

ゆうこすと若手注目女優が子宮頸がんを学ぶ

ゆうこすと若手注目女優が子宮頸がんを学ぶ

ゆうこすと若手注目女優が子宮頸がんを学ぶ

ゆうこすと若手注目女優が子宮頸がんを学ぶ

ゆうこすと若手注目女優が子宮頸がんを学ぶ

人気VTuberといっしょに学ぼう!

子宮頸がんについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診