<2025年5月7日更新>

あ行

いけいせい

異形成:軽度異形成(CIN1)・中等度異形成(CIN2)・高度異形成~上皮内がん(CIN3)

細胞が「現状ではがんとは言えないががんに進行する確率が高い状態(前がん病変)」や「悪性・良性の境界にある状態(境界悪性)」であることを指します。病変の程度により、軽度異形成(CIN1)、中等度異形成(CIN2)、高度異形成~上皮内がん(CIN3)に分類されます。国際的には、上皮の中に異型細胞が存在する、これら一連の病変は、子宮頸部上皮内腫瘍(Cervical Intraepithelial Neoplasia,略してCIN)といい、下記に示すようにCIN1~CIN3までがそれぞれ対応しています。

軽度異形成(CIN1)…異形成が上皮の下1/3以内にとどまっている状態

中等度異形成(CIN2)…異形成が上皮の下2/3以内にとどまっている状態

高度異形成~上皮内がん(CIN3)…異形成が上皮の2/3からすべての層(基底膜は破らずに上皮内におさまっている)に及んでいる状態

※ただし、国際的な規約の変更に伴い、“異形成” 、“上皮内がん”、“CIN”という表現は使用されなくなる傾向にあります。

参考:日本婦人科腫瘍学会.患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん 治療ガイドライン第3版(2023年)

※上図、画像の右側が見切れている場合は、右にスクロールすると続きをみることができます

以下参考に作図:

・笹川 寿之 臨床と微生物 2009; 36(1): 55-62.

・病気がみえる Vol.9 婦人科・乳腺外科 141.

・本婦人科腫瘍学会.患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん 治療ガイドライン第3版(2023年)

いけいせんさいぼう

異型腺細胞(AGC)

子宮頸部の粘液を分泌する細胞(腺細胞)が、がんに変わった可能性がある状態

いやくひんふくさようひがいきゅうさいせいど

医薬品副作用被害救済制度

医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含む)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度です。

救済給付の請求に関しては、医薬品医療機器総合機構(PMDA)にお問い合わせください。

参考:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)「医薬品副作用被害救済制度」

HSILをじょがいできないいけいへんぺいじょうさいぼう

HSILを除外できない異形扁平上皮細胞(ASC-H)

子宮頸部の表面の細胞が、中等度異形成(CIN2)または高度異形成・上皮内がん(CIN3)の可能性がある状態

か行

けいどへんぺいじょうひないびょうへん

軽度扁平上皮内病変(LSIL)

子宮頸部の表面の細胞に、軽度異形成(CIN1)がみられる状態

こうどへんぺいじょうひないびょうへん

高度扁平上皮内病変(HSIL)

子宮頸部の表面の細胞に、中等度異形成(CIN2)または高度異形成・上皮内がん(CIN3)がみられる状態

こうりすくがたHPV(ひとぱぴろーまういるす)

高リスク型HPV(ヒトパピローマウイルス)

HPVはがんになるリスクとの関連から、子宮頸がんになるリスクの高い型のことを「高リスク型HPV」と呼んでいます。

HPVには、200種類以上の型があり、子宮頸がんの原因となる「高リスク型HPV」の代表は16型と18型で、HPVによる子宮頸がんの原因の約65%を占めています。※1

その他、子宮頸がんの原因となるHPVとして、31型、33型、35型、39型、45型、51型、52型、56型、58型、59型、66型、68型などがあります。※2

※1 OnukiM et al. Cancer Sci. 2020; 111: 2546-2557.

※2 Choi YJ et al. J Gynecol Oncol. 2016; 27: e21.

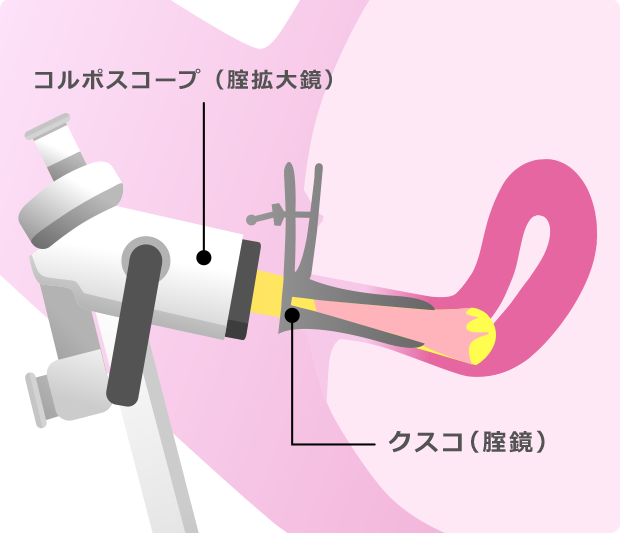

こるぽすこーぷしん

コルポスコープ診

コルポスコープ診は、腟拡大鏡を用いた検査のことです。

細胞診に比べ、より子宮頸部を詳しく見ることができます。病気があると疑われる部分が見つかれば、組織を一部採取して顕微鏡で診断します。組織の検査をして初めて、がんか、がんになる前の状態かがわかります。

さ行

じょうひないがん

上皮内がん(CIN3)

がん細胞が臓器の表面をおおっている上皮にとどまって、その下の組織に広がっていないがんのことです。子宮頸部にできた上皮内がんの場合、自然に治癒することもありますが、進行して内部組織に広がると子宮頸がんになります。検診で見つけることができれば、早期の治療(円錐切除術など)で子宮頸がんへの進行を予防することができます。

参考:日本婦人科腫瘍学会.患者さんとご家族のための 子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん 治療ガイドライン第3版(2023年)

※上図、画像の右側が見切れている場合は、右にスクロールすると続きをみることができます

以下参考に作図:

・笹川 寿之 臨床と微生物 2009; 36(1): 55-62.

・病気がみえる Vol.9 婦人科・乳腺外科 141.

・日本婦人科腫瘍学会.患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん 治療ガイドライン第3版(2023年)

じょうひないせんがん

上皮内腺がん(AIS)

子宮頸部の粘液を分泌する子宮頸管腺の細胞が「腺」の形を保ったまま、いわゆる「がん」細胞に部分的に置き換わった状態

せんがん

腺がん (adenocarcinoma)

腺組織とよばれる上皮組織から発生するがんです。胃、腸、子宮体部、肺、乳房、卵巣、前立腺、肝臓、膵臓(すいぞう)、胆のうなどに発生します。

参考:国立がん研究センターがん情報サービス用語集

は行

へんぺいじょうひがん

扁平上皮がん(SCC)

扁平上皮とよばれる、体の表面や食道などの内部が空洞になっている臓器の内側の粘膜組織から発生するがんです。口の中、舌、のど、食道、気管、肺、肛門、外陰部、腟、子宮頸部などに発生します。

参考:国立がん研究センターがん情報サービス用語集

ぼしけんこうてちょう(ぼしてちょう)

母子健康手帳(母子手帳)

母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)とは、母子保健法第16条に基づき市町村が妊娠の届出を行った者に交付する手帳のことで、妊娠中の母体や出生後の子どもの健康管理、予防接種(ワクチン)の接種状況について記録するものです。一般に「母子手帳」とも呼ばれています。自治体によっては親子手帳、親子健康手帳の名称をつけていたり、冊子ではなく電子アプリを使用している場合もあります。

赤ちゃんの時期からの成長・定期健診の記録や予防接種の記録は、お子さんが大きくなってから必要になることもあるため、手帳は大切に保管することが望ましいです。

や行

よぼうせっしゅ

予防接種

予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、強めたりするために、ワクチンを接種することです。

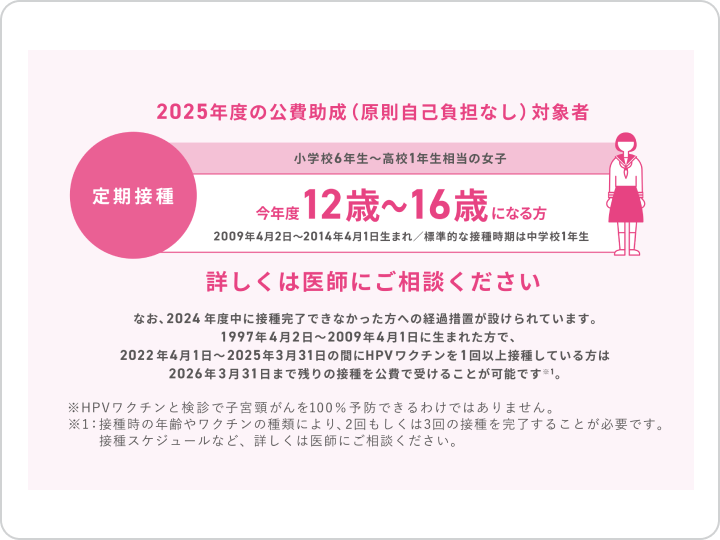

予防接種のうち、「予防接種法」と呼ばれる法律により接種の回数や時期が定められ、市区町村が実施するものを定期接種といいます。定期接種は、疾患のまん延や重症化を防ぐために接種が必要とされる「A類疾病」と、個人の感染予防を主な目的とした「B類疾病」に分けられます。

A類疾病の予防接種は、対象年齢の方は公費(原則自己負担なし)による接種が可能です。

第34回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 資料、厚生労働省ホームページ「予防接種情報 よくある質問」![]() 、定期接種実施要領より作成

、定期接種実施要領より作成

よぼうせっしゅけんこうひがいきゅうさいせいど

予防接種健康被害救済制度

予防接種を受けたことで健康被害が生じ、かつその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した際に、市区町村(自治体)により給付が行われる制度です。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市区町村にご相談ください。

参考:厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」![]()

監修 上田 豊 先生

大阪大学大学院 医学系研究科 産科学婦人科学・講師

1996年、大阪大学医学部卒業。2018年から大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学・講師。婦人科がんの治療に携わりつつ、子宮頸がん予防の啓発に取り組む。日本産科婦人科学会:専門医・指導医、日本婦人科腫瘍学会:専門医・指導医、社会医学系専門医・指導医、日本疫学会:上級疫学専門家。

漫画で知る子宮頸がん

漫画で知る子宮頸がん

漫画で知る子宮頸がん

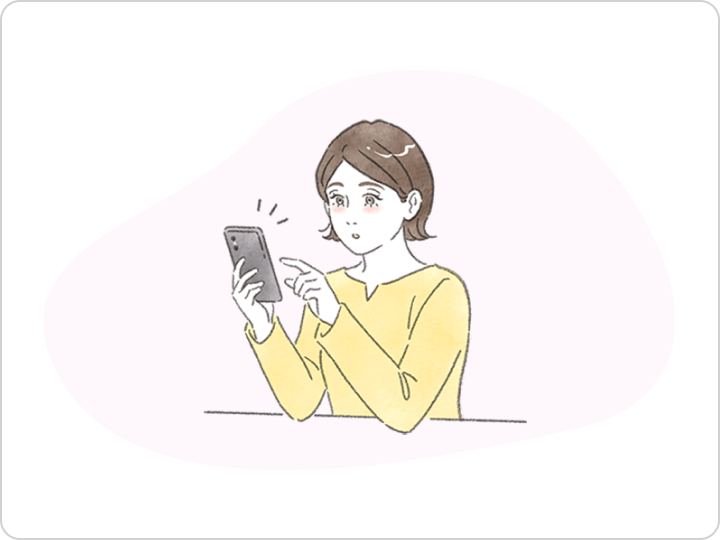

子宮頸がんについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診