<2025年1月14日更新>

子宮頸がん予防の検診って?

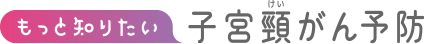

子宮頸がん検診とは、がんになる前の細胞(前がん病変)や、がんの早期発見を目的とする検査のことです。

20歳を過ぎたら、定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。

関連Q&A

関連Q&A

●子宮頸がん検診はどこで受けられるの?

子宮頸がん検診の内容

子宮頸がん検診は、画像診断や腫瘍マーカーなど、ほかのがん検診で行うような間接的な検査ではなく、がんができる場所の細胞を直接採取して確認する検査です。

子宮頸がん検診は細胞診とHPV検査の2種類あり※、子宮の入り口部分の表面を、やわらかいヘラやブラシで軽くこすって細胞を採取して調べます。

細胞診は、採取した細胞を顕微鏡で調べ、がん細胞など異常な細胞がないかを調べる検査です。

HPV検査は、ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染しているかどうかを調べる検査です。

※がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針が2024年4月に改訂され、細胞診に加え、HPV検査(HPV検査単独法)が子宮頸がん検診の方法として導入されました。細胞診については、20歳以上の女性が対象となり、2年に1度受けていただくことが推奨されています。

ただし、HPV検査単独法による子宮頸がん検診については市区町村が導入した場合に適用され、対象は30歳以上の女性で、5年に一度受けていただくことが推奨されます。

検査について詳しくは医師にご相談ください。

産婦人科をはじめとする医療機関で

受けることができ、1~2分程度で済む検査です。

痛みには個人差があります。

子宮頸がん検診を受ける前に

子宮頸がんという病気やその予防方法(ワクチン接種、検診)について、不安や疑問がある場合は医師に相談することができます。

現在、厚生労働省が20歳以上の女性に対して、定期的な子宮頸がん検診をすすめています。生理時を避けて受診しましょう。

★性交渉の経験がない方は、必ずしも子宮頸がん検診を受ける必要はありません。ただし、他の病気を発見するためにも、婦人科検診は受けることが大切です。

検診の流れ

STEP1 検診の予約

女性医師を希望する場合や、費用などは事前に調べておくと良いでしょう。予約の際に、受診時の注意を確認しておくと安心です。

自治体からの案内が届いている場合は、そちらも確認しましょう。

関連Q&A

関連Q&A

●子宮頸がん検診にかかる費用は?

●子宮頸がん検診はどこで受けられるの?

STEP2 病院に着いたら

所定の問診票に記入します。直前の生理や生理周期の記載が必要なので、自分の生理周期メモがあると良いでしょう。その他、初潮年齢や生理の様子、妊娠・出産の経験の有無などについても確認があります。

医師の診察を受け、検診の内容も説明されますので、身体の気になる症状や心配なことがあったら、あわせて相談しましょう。

関連Q&A

関連Q&A

●子宮頸がん検診と生理が重なった場合どうしたら良いの?

STEP3 検診

下着を脱ぎ、内診台(ベッドの場合もあります)に上がります。スカートなど、診察を受けやすい服装での受診がおすすめです。おなかの辺りからカーテンで仕切られるので、診察医とは顔を合わせない状態になります。

まずは子宮頸部の状態を目で見て確認(視診)します。内診では、腟内に指を入れ、子宮の形、大きさ、位置、動き、圧痛の有無などを確認します。

STEP4 細胞診もしくはHPV検査

やわらかいヘラや、ブラシなどで、子宮の入り口をそっとこすって、細胞を採取します。

痛みには個人差がありますが、採取は1~2分程度で終わります。これで検査は終了です。

採取した細胞は検査に提出され、判定が行われます。

STEP5 検診結果

医療機関によって違いはありますが、細胞診の場合はおよそ1~2週間後に、HPV検査(HPV検査単独法)の場合は4週間以内に検査結果がわかります。

結果は郵送してもらうか、再受診時に説明を聞くかなど、施設によって異なりますので、検診終了時に確認しておきましょう。

★自治体によって異なりますが、ほとんどの市区町村では、一部の自己負担でがん検診を受けることができます。お勤め先や、加入する健康保険組合などでも、がん検診を実施している場合がありますので、ご確認ください。

検診結果について

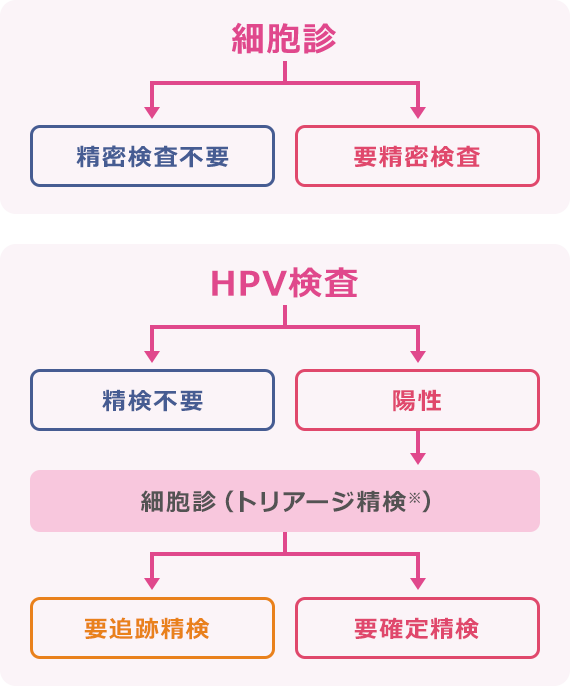

子宮頸がん検診の検査結果は、細胞診の場合「精密検査不要」もしくは「要精密検査」のどちらかです。HPV検査単独法の場合は「精検不要」、「要追跡精検」、「要確定精検」のいずれかです。

※HPV検査単独法において、HPV検査を実施し、陽性とされた場合にのみ実施する子宮頸部の細胞診のことです。HPV検査と同一検体を用い、陽性判定後すぐに実施されます。

「要精密検査・要確定精検=がん」というわけではありませんが、検診時よりもさらに詳しい検査をする必要があります。検診結果が届いてから1か月以内を目安に、医療機関で精密検査を受けましょう。

また「精密検査不要・精検不要」の場合でも、定期的に検診を受けることが大切です。

子宮頸がん検診ってどれぐらいの人が受けているの?

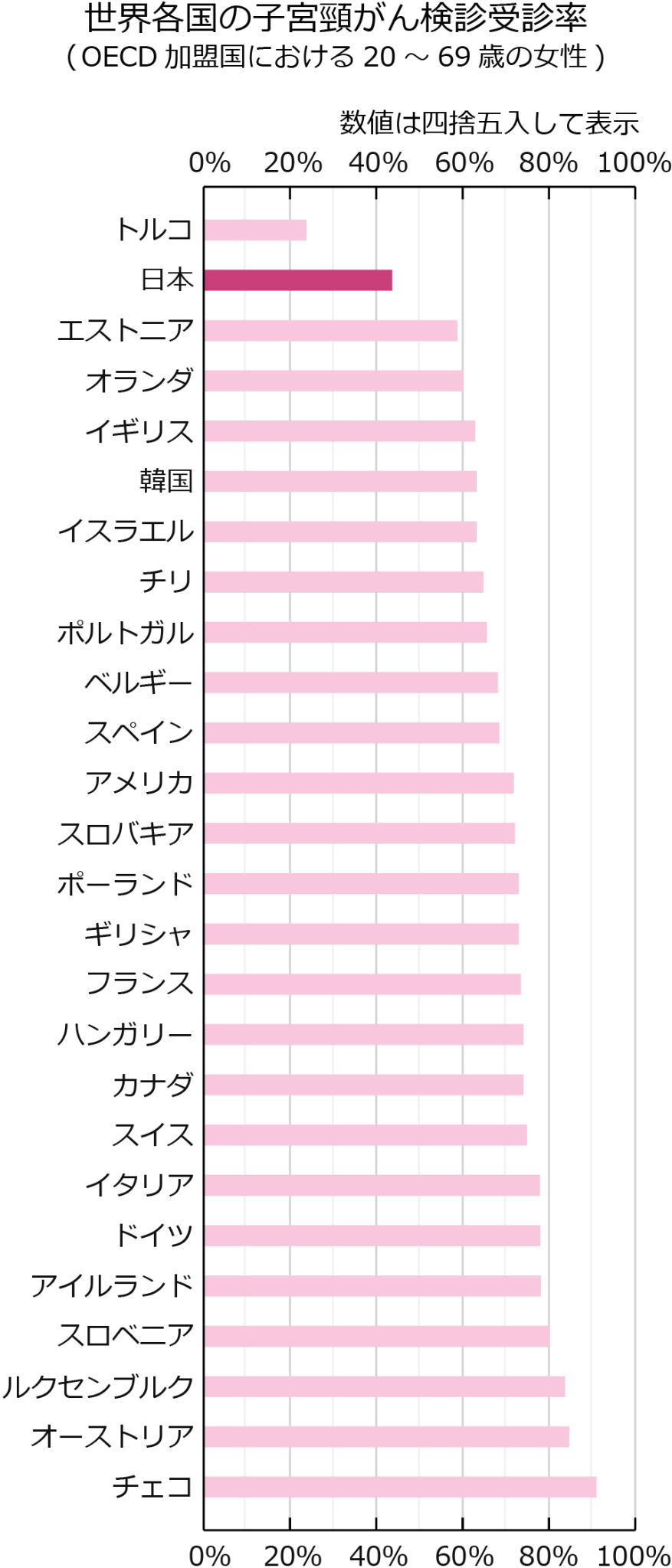

2022年度の調査で過去2年間のうち、20~69歳のおよそ1400万人が子宮頸がん検診を受診したという報告があります。※

※2022(令和4)年国民生活基礎調査

しかし他国と比較すると日本の子宮頸がん検診率は約44%と、定期検診対象者の半分も定期的な検診を受けていないのが現状です。

(国ごとに集計方法等が異なる可能性があるため単純に比較はできません)

20歳を過ぎたら、定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。

※OECD stat Health Care Utilization Screening Cervical Cancer screening. survey dataより作図

※数値は四捨五入して表示

※集計年度

2014:イギリス、2015:アイルランド、2017:カナダ、2018:ベルギー、2020:スペイン、2021:アメリカ・韓国、2022: イタリア・スイス・チリ・韓国・日本、2023:トルコ、2019:左記以外の国

関連Q&A

検診ページの内容に関連するお悩み・よくある質問をピックアップしました。

HPVワクチンの接種に関しては、HPVワクチンを取り扱う婦人科・産婦人科・小児科・内科の医師にも相談をすると良いでしょう。

厚労省が設置する「感染症・予防接種相談窓口」(電話番号:0120-331-453)でも、HPVワクチンを含む予防接種や性感染症、その他感染症全般についての相談を受け付けています。子宮頸がん検診、子宮頸がんという病気について疑問や不安がある時は、病気の専門家である医師(婦人科・産婦人科医)に相談をすると良いでしょう。

ワクチン接種や子宮頸がん検診の公費助成に関する質問の場合は、お住まいの市区町村(自治体)にお問い合わせください。

※厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症」HPVワクチンに関する相談先一覧

産婦人科を標榜する病医院や、検診センター等で受けることができます。

産婦人科は妊娠や出産をきっかけにかかる科と思っている人も多いと思いますが、内科や外科と同じように、病気を予防したり治療するところでもあります。

詳しくはお住いの市区町村(自治体)のホームページや、がん検診のお知らせなどでご確認ください。

20歳以上の女性を対象に、市区町村(自治体)が子宮頸がん検診の無料クーポン券を配っていたり、費用を一部負担しています。

費用負担をする子宮頸がん検診の年齢と、費用負担額は市区町村によって異なります。

子宮頸がん検診の受診券が市区町村から届く場合と、ご自身で申し込む場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村のホームページや窓口からご確認ください。

子宮頸がん検診は、出血の量によっては正しい結果が得られないため、可能な限り生理期間を避けて受診することが望ましいです。生理5日目以降、出血が少なければ受診できる場合もありますので、検診当日に、スタッフの方に「生理中」であることをお伝えください。

監修 上田 豊 先生

大阪大学大学院 医学系研究科 産科学婦人科学・講師

1996年、大阪大学医学部卒業。2018年から大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学・講師。婦人科がんの治療に携わりつつ、子宮頸がん予防の啓発に取り組む。日本産科婦人科学会:専門医・指導医、日本婦人科腫瘍学会:専門医・指導医、社会医学系専門医・指導医、日本疫学会:上級疫学専門家。

漫画で知る子宮頸がん

漫画で知る子宮頸がん

漫画で知る子宮頸がん

子宮頸がんについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの原因

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの症状

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

子宮頸がんの治療

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

HPVワクチン

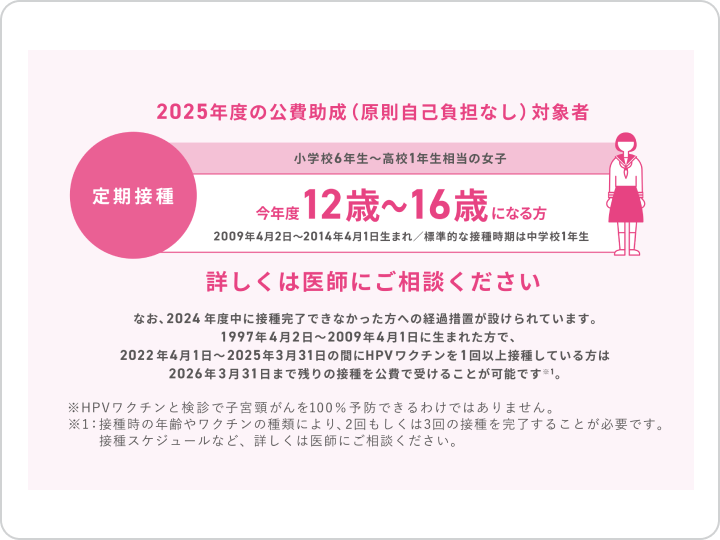

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

HPVワクチンの接種制度

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診